short note: EDIX東京セミナー3本

2025年4月25日

![]()

EDIXは絶対行かなければ、ということで久しぶりにビッグサイトへ。

非常に為になるセミナーでした。来て良かったです。新しい情報・動静は常に必要ですね。

今回はまさかのIT Week同時開催、回りきれませんでした。

以下メモ書き。

EDIX東京 セミナー3本

令和7年4月25日 東京ビッグサイト 国際会議場

次期学習指導要領に向けた教育の情報化の最新動向

東京学芸大学教職大学院教授 堀田龍也氏

・次期学習指導要領は2030年スタート

・世界の中の日本の現実、この時代の学習指導要領

・人口減少社会

・働きながら子育てがしにくい環境

・生産年齢人口が減る→税収が減る→教員を増やせない

・学校のやるべきことを見直す、捨てられることは捨てる

・働き方の見直し、ガバナンスの見直し

・世界競争力ランキング 1990年は1位、2023年35位、どんどん落ち続けている

・賃金も日本だけ上がっていない

・これまでの人生は3ステージモデル

・これからの人生はマルチステージモデル

・副業できない仕事に今の若い人がつくかという問題

・同じ会社に10年いる人もあまりいなくなった

・ キャリアチェンジの現実、3年以内で辞める人が3割

・働きやすくなければ有能な人材は残らない

・人口減少のインパクト、大学入学者数は激減する

・非認知能力が大事とか言われる

・資質・能力の3つの柱、従来のガバナンスは崩壊する

・1st GIGAの成果 2023年には割合が増えた

・体験とデジタルが対立軸だった時代は終わった

・自分の力で教科書を読み取ることが大事、しっかり読む

・先生がいなくても、1人でできなくちゃいけない

・デジタル教科書

・ネイティブの音声を正確に聞く、デジタルの良さ

・多様な学び方を承認する、他者参照が役にたつ

・各自の進捗を可視化する、自分の自信の程度を自己チェックする

・個別でやっていることがクラウドの可視化で対話になる

・外国人生徒への対応

・拡大提示と中継は無くなるわけではない

・これからの時代の基本的スキル、手元を見ないで入力

・キーボード入力は自転車に乗るのと同じ

・できないからと教えてくれる人を恨んでも埒が開かない

・急にできるようにはならない

・見て学ぶ、真似をして取り組む、自分の力で取り組む、時間方法内容を調整しながら

・今の時代はコンピテンシーベース

・先生の役割はティーチングからコーチング、ファシリテートへ

・ネットの影も意識させる、フェイクニュース等

・誰と学ぶか、協働の仕方

・振り返りの仕方、何を振り返るのか、学習内容なのか、学習方法なのか

・どのように振り返るか、クラウドなら学年を超えて参照可能

・2nd GIGA 援助要求に対応する

・同調圧力から放たれる分、個々の力が重要になる

・利用頻度が上がってないのが課題

・主・対・深x端末活用の相関

・熱心さの格差

・学調CBTが始まった

・9月に次期学習指導要領が大体まとまる

・授業の理解度には大きな差がある

・多様な子供たち→多様性すら多様

・文科省サポートマガジンみるみる

・個別化に著しく傾斜するのも問題

・自分の授業でどうするかは誰かが教えてくれるわけではない

・先生が試行錯誤できることが必要、学校は懐の深いマネジメントが要求される

・個別最適、協働の一体的充実

・重要な用語の整理

・多様な子供を誰一人取り残さない視点

・学習指導要領を紙でなくWebで提示

・生きて働く、知識及び技能

・未知の状況に対応できる、思考力判断力表現力

・特例校申請、承認

・教科の時数すら学校の裁量でできるように、校長のカラーが出る

・柔軟な教育課程編成の促進、2階建(学校全体、個々)

・デジタル学習基盤の効果的な活用

・デジタルの力でリアルな学びを支える

・子供が学びを自己調整し、教材や方法を選択できる

・基本的な操作スキル習得、クラウド理解、キーボードからの日本語入力の習得、一定のまとまった時間が必要

・スキル活用の適切さの振り返り

・最新メディアの特性を理解するための教科書が期待される、技術理解

自治体で振り返る、GIGAスクールの5年

石川県副知事 浅野大介氏

・今般の米不足は正直予想していた、農水省の片隅で輸出できるくらいにしていかなければならないと

・全学校一人一台PC配備 2018〜2022年

・経産省→新参者 文科省→伝統勢力

・もともとはたまに使うのがデジタルという認識、それを文房具にしようとした

・消費税が上がるタイミングなので大きな補正予算が通る

・なにゆえの教育DXだったか→学び方の組み合わせ自由化。デジタル教育?そんなものはない

・時間・場所・人の組み合わせを変えながらやっていこうとした

・世の中の穴を埋めていくのが経産省

・一回わからなくなると取り残される構造が温存されるのは何でだろう

・先生は何で各クラスごとに同じ内容を何度もやる必要があるのか

・学びの探究化・STEAM化

・学びの自律化・個別最適化

・パーソナルデータストア

・麹町中学校 未来の教室

・麹町中だからできると言われた、過疎地でやってやろう、福島県大熊小中

・生きる上での主要5教科は技術家庭、情報、体育、公共、特別活動

・一流の料理人はサイエンティスト、エンジニアであり、アーティスト

・一定の成果を常に上げるにはパラメータを動かす

・教科横断型授業アイディア

・ICTを使って教えるから、使って学ぶへ

・SSH スーパーサイエンスハイスクール

・工業高校では先生がGoogle、ChatGPTで調べてからの発言を促す

・板書かパワポか

・学ぶ意味から入るか、まずは黙って筋トレから入るか

・板書は時間が掛かる、今はパワポを使っている先生が多い

・石川は全国的に見ても学力が高い県

・奥能登からどんどん子供がいなくなっている

・5校で200人を割る、すわ統廃合か?→統廃合しません

・特色化

・未来に活きる学力の向上

・日々交流の学び

・学習内容なんてオンラインでやれば全国共通

・5校の時間を合わせる、全校単位制にする

・基礎学力を上げていくのにデジタルを使う

・幼稚園から高校まで同じメンバーになっていく、馴染めない人は出ていく

デジタル学習基盤を活かした授業づくり

〜個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実のために〜

東京学芸大学教育学部教授 高橋純氏

・デジタルのイメージ

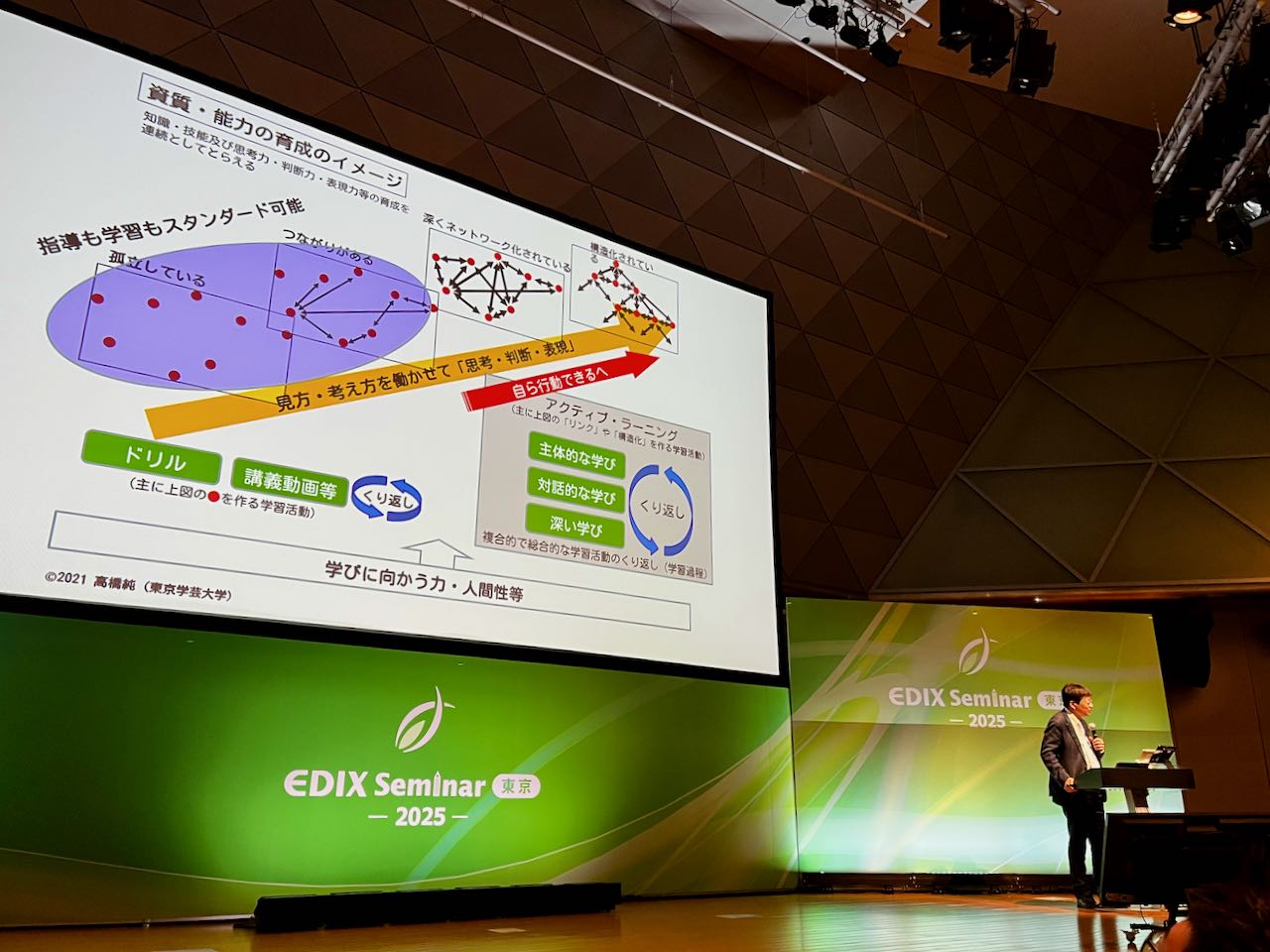

・資質・能力のイメージ

・授業の実際のイメージ

・一人一人が課題を持つ

・班で一緒に課題に取り組む

・それぞれの課題をより良くするために協働する

・課題の説明、情報の収集、整理・分析、まとめ、説明・発表、振り返りや評価

・学習過程と指導過程を区別

・他者参照 人のを見るのが意外にうまくいく

・そもそもベストを尽くしているのか、あなたなりのベストは出たのか

・頭フル回転

・4年生でも400文字書く

・他者も参考にしながら自分の学習目標を記入

・教師の詳細な説明を聞きたい生徒は前へ、自分の課題を進めたい生徒は進めていく

・キーワード、構造化、議論、文章

・一人一人が課題を持つ

・全員がアウトプットする

・富山市立芝園小学校

・今何してるの?と聞いて回ることから始まる

・振り返りが大切

・ 先生と子供の顔の距離が近い、校長の顔も近い

・一人一人に声をかけていく

・課題を持つ動機づけをしっかりと

・子供の活動時間をしっかり確保する

・子供は変化する。瞬時に把握したい

・見方、考え方を引き出すような声掛け

・振り返り、事実関係を書かせる

・教科の学習として大切なことを伝える

・子供の変化の予想を書く

・穴埋めは自ら学んでいるように見えるが、WSを自ら作れる位になってほしい

・コンテンツベースからコンピテンシーベースへ

・知識の理解の質

・知識を構造化して、感覚的にわかるへ

・ アクティブラーニング

・資質・能力と端末活用

・事実を元に考える

・学習者自身が学習過程を手がかりに学ぶ

・学習過程の質の向上も意識する

・過去を超えていく毎日を過ごせるか